SeaPerch IIで広がる水中ロボット体験

みなさんは水中を自由に動き回るロボットを操作してみたいと思ったことはありませんか?

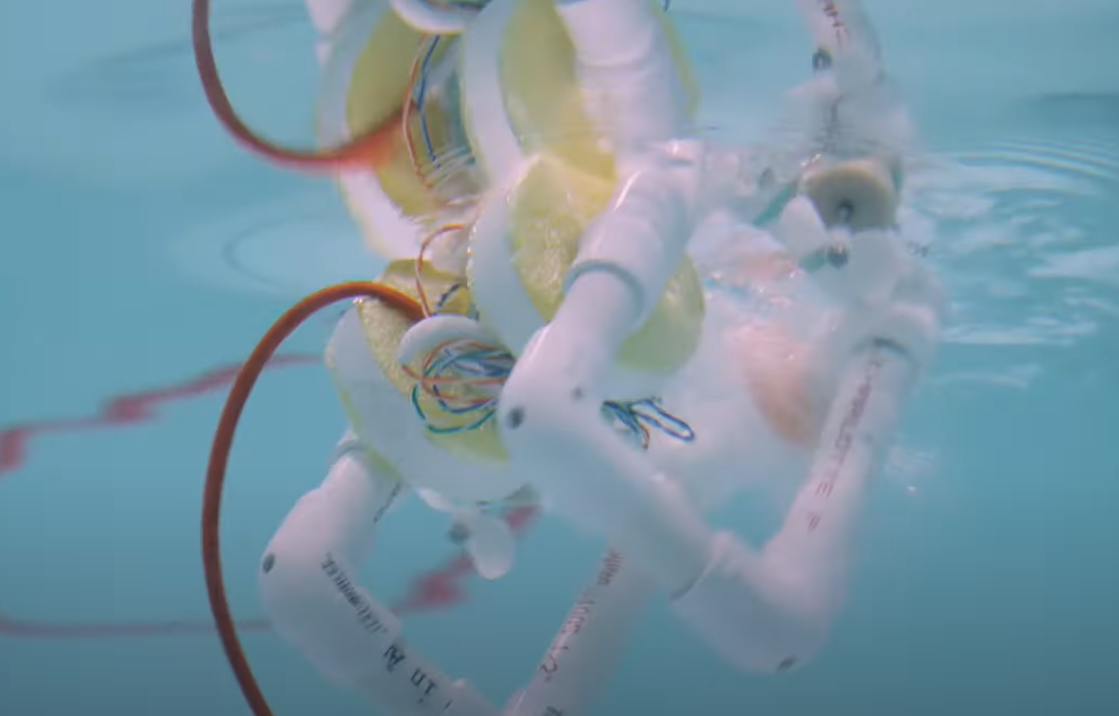

MITシーグラント(MITの持つ科学技術の知見を活かして、海や沿岸をより良くし、未来につなげていくための活動をしている組織)が開発した「SeaPerch II」は、学生たちに水中探査の楽しさを教えてくれる素晴らしい教材です。

誰でも使える水中ロボット

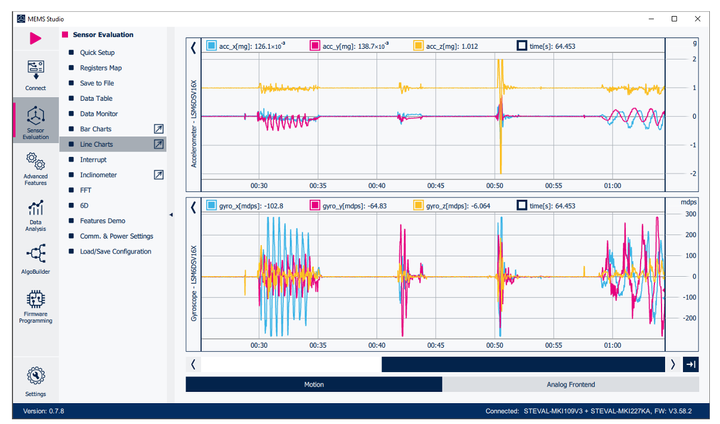

SeaPerch IIではArduinoを使って造られています。

Arduinoの基本理念は「複雑な技術を簡単に」することです。むき出しの基板であるマイクロコントローラー(小さなコンピューター)は初心者には難しく感じるかもしれませんが、Arduino開発ボードは学生でも親しみやすく勉強しやすい仕組みになっています。

MITシーグラントはこの特徴を活かして、学生向けの新しい水中ROV(遠隔操作型水中ロボット)「SeaPerch II」を設計しました。

MITシーグラントプログラムは2003年に最初のSeaPerchを立ち上げ、学生たちを水中ROVの世界へ導きました。オリジナルのSeaPerchは一般的な部品で手頃に作れるものでしたが、技術は過去20年間でかなり進歩しており、新しいSeaPerch IIは現代の技術が提供するものを最大限に活用しています。

モジュール式の新しいアプローチ

特にSeaPerch IIは、センサー、物をつかむ機能、データ収集システムに新しいモジュール式アプローチを採用しています。これらのモジュールはArduinoボードを中心に構築されており、最大限のアクセスのしやすさと柔軟性を実現しています。

SeaPerch IIはまだ開発初期段階ですが、すでに新しい基本ROVと互換性のあるモジュールがいくつか利用可能です。

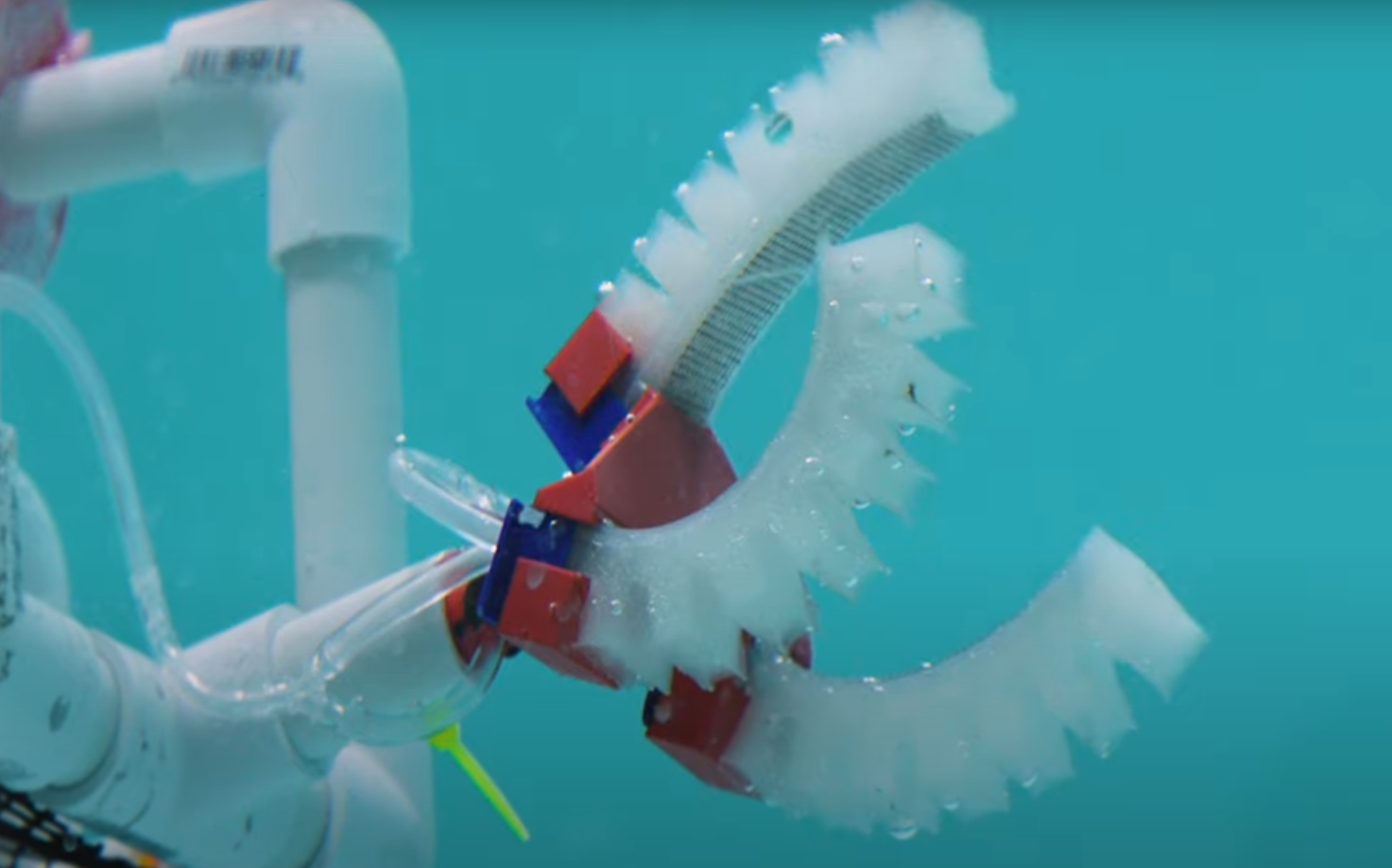

例えば「モジュール1」は、Arduino UNOシリーズのボードを中心に設計された「ロボットひげセンサー」です。これは柔軟で防水のセンサーで、物理的な物体との接触を検知するために抵抗値の変化を利用しています。

「モジュール2」は、圧力、深度、温度を測るセンサーです。ここでも中心部品はArduinoボードです。これは風船の中に密閉されたAdafruit LPS35HW圧力センサーを監視します。深度が増すと、風船の外側の水圧も上がります。それにより風船内部の空気圧が上昇し、センサーがその変化を測定します。

注意事項

水中ロボットを操作する際は、安全に十分注意しましょう。電気機器と水は通常一緒に扱うと危険ですので、必ず防水対策がされているか確認してください。また、自然環境で使用する場合は、環境への影響を最小限に抑えるよう心がけましょう。

オリジナルのSeaPerchと同様に、SeaPerch IIは学生たちに水中ROVに親しむ機会を提供し、その過程で貴重なスキルを身につけることができます。これからの海洋探査の世界を、あなたも体験してみませんか?

入手方法と価格

SeaPerch ROV Kitは教育機関向けに約165ドル(約25,000円)から販売されています。詳細や購入方法はSeaPerchの公式ウェブサイトで確認できます。

参考情報